Otras formas de hacer ciencia son posibles: aprendizajes en un proyecto de ciencia ciudadana

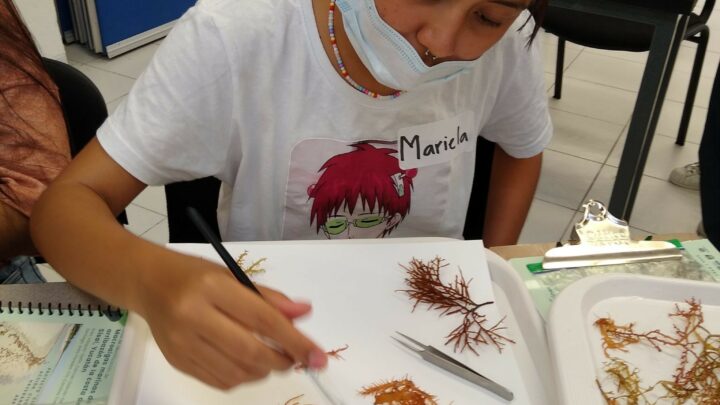

¿Te has preguntado cómo abordar la complejidad de los desafíos socioambientales desde una ciencia inclusiva y participativa? Esta reseña tiene como propósito presentar los resultados y aprendizajes educativos del proyecto “Ciencia en Acción: ciudadanos navegando en el arribazón”, como referente de colaboración local e internacional para afrontar desafíos derivados de la crisis climática, desde un enfoque de ciencia ciudadana marino-costera.